簡歷/CV

1983 生於台灣 台北

2009 國立台北藝術大學 美術創作碩士班複合媒體組 在學中

2007 長榮大學 視覺藝術系 畢業

2006 台北國際藝術村 《ROYAL ELASTIC第七期FREE ART 駐村藝術家》

個展

2011 《從挖掘到掘出都是虛擬的過程》 南海藝廊 / 台北

聯展

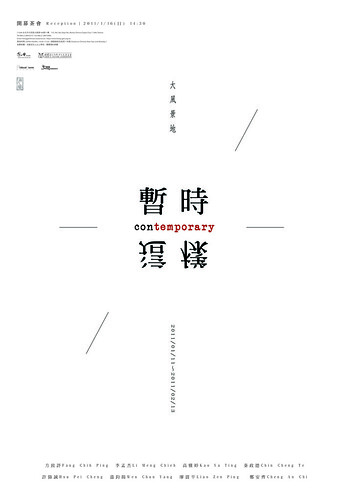

2011 《大風景地 --- 暫時這樣》 鳳甲美術館 / 台北

2010

《Gin Gin 空間計畫》 南海藝廊 / 台北

《雙城跨域:河流、城市與當代藝術之學術地理學的對話》 台北當代藝術中心 / 台北

《SU CITY 大風景地II》 台北國際藝術村 / 台北

2009《FURTURE O》 竹圍工作室/ 台北

《 COME TO PASS 大風景地》嘉義鐵道藝術村

2007《A啦 台北藝術大學美創˙造形 新生展》北藝大地下美術館/台北

2007《現實,頑固的音形 Reality,Basso Ostinato in Art》台灣新藝 /台南

2007《好平常 四人聯展》 Iost 藝文空間 /台北

2007《好青年移動記》 新濱碼頭 / 高雄

2006《2006台北詩歌節 攝影與詩:世界的形象 聯展》

敦南誠品B2藝文空間 / 台北

2006《ART Taipei 2006 台北國際藝術博覽會 亞洲青年藝術—變形與異貌》 華山藝文特區 / 台北

2006《ROYAL ELASTIC FREE ART城市街頭藝術推廣計畫》

台北國際藝術村

2006《酒色宜春》 新濱碼頭 / 高雄

2006《白色活動.場 一場回到原初的狀態》 嘉義鐵道藝術村

2005《錯視點》 長榮大學 / 台南

獲獎

2009《2009世安美學獎-世安藝術創作補助》造型藝術類 世安文教基金會

2006《2006台北詩歌節 攝影與詩》 佳作

補助

2008 獲 國立台北藝術大學 第一屆《紐約遊歷計畫》補助

1983 born in Taipei,Taiwan

2009 Currently a student at Taipei National University of the Arts M.F.A. Program, Department of Fine Arts

2007 B.F.A. Chang Jung Christian University Department of Visual Art

Selected Group Exhibitions

2009 [ FURTURE O ]

Bamboo Curtain Studio Taipei,Taiwan

[ Come to pass , A big scenery ]

Art Site of Chiayi Railway Warehouse Chiayi,Taiwan

2007 [ “A” LA!! ]

Department of Fine Arts , New student's display

Taipei National University of the Arts ,Taiwan

[ Reality,Basso Ostinato in Art ]

Taiwan new arts Tainan,Taiwan

[ Very ordinary ]

Iost gallery Taipei,Taiwan

[ The good youth moves path ]

Sin Pin Pier-Absolutely Art Space Kaohsiung,Taiwan

2006 [ 2006 Taipei poetry Festvial]

ESLITE art space Taipei,Taiwan

[ ART Taipei 2006 ]

Huashan Cultural area Taipei,Taiwan

[ ROYAL ELASTIC FREE ART ]

Taipei artist village Taipei,Taiwan

[ wines、sex and spring ]

Sin Pin Pier-Absolutely Art Space Kaohsiung,Taiwan

[ White space --- Returns to the primary the condition ]

Art Site of Chiayi Railway Warehouse Chiayi,Taiwan

[ Wrong viewpoint ]

Chang Jung Christian University Tainan,Taiwan

Subsidy

2008 Acquisition the first session Taipei National University of the Arts

《 New York studies away from home the plan》

2009 國立台北藝術大學 美術創作碩士班複合媒體組 在學中

2007 長榮大學 視覺藝術系 畢業

2006 台北國際藝術村 《ROYAL ELASTIC第七期FREE ART 駐村藝術家》

個展

2011 《從挖掘到掘出都是虛擬的過程》 南海藝廊 / 台北

聯展

2011 《大風景地 --- 暫時這樣》 鳳甲美術館 / 台北

2010

《Gin Gin 空間計畫》 南海藝廊 / 台北

《雙城跨域:河流、城市與當代藝術之學術地理學的對話》 台北當代藝術中心 / 台北

《SU CITY 大風景地II》 台北國際藝術村 / 台北

2009《FURTURE O》 竹圍工作室/ 台北

《 COME TO PASS 大風景地》嘉義鐵道藝術村

2007《A啦 台北藝術大學美創˙造形 新生展》北藝大地下美術館/台北

2007《現實,頑固的音形 Reality,Basso Ostinato in Art》台灣新藝 /台南

2007《好平常 四人聯展》 Iost 藝文空間 /台北

2007《好青年移動記》 新濱碼頭 / 高雄

2006《2006台北詩歌節 攝影與詩:世界的形象 聯展》

敦南誠品B2藝文空間 / 台北

2006《ART Taipei 2006 台北國際藝術博覽會 亞洲青年藝術—變形與異貌》 華山藝文特區 / 台北

2006《ROYAL ELASTIC FREE ART城市街頭藝術推廣計畫》

台北國際藝術村

2006《酒色宜春》 新濱碼頭 / 高雄

2006《白色活動.場 一場回到原初的狀態》 嘉義鐵道藝術村

2005《錯視點》 長榮大學 / 台南

獲獎

2009《2009世安美學獎-世安藝術創作補助》造型藝術類 世安文教基金會

2006《2006台北詩歌節 攝影與詩》 佳作

補助

2008 獲 國立台北藝術大學 第一屆《紐約遊歷計畫》補助

1983 born in Taipei,Taiwan

2009 Currently a student at Taipei National University of the Arts M.F.A. Program, Department of Fine Arts

2007 B.F.A. Chang Jung Christian University Department of Visual Art

Selected Group Exhibitions

2009 [ FURTURE O ]

Bamboo Curtain Studio Taipei,Taiwan

[ Come to pass , A big scenery ]

Art Site of Chiayi Railway Warehouse Chiayi,Taiwan

2007 [ “A” LA!! ]

Department of Fine Arts , New student's display

Taipei National University of the Arts ,Taiwan

[ Reality,Basso Ostinato in Art ]

Taiwan new arts Tainan,Taiwan

[ Very ordinary ]

Iost gallery Taipei,Taiwan

[ The good youth moves path ]

Sin Pin Pier-Absolutely Art Space Kaohsiung,Taiwan

2006 [ 2006 Taipei poetry Festvial]

ESLITE art space Taipei,Taiwan

[ ART Taipei 2006 ]

Huashan Cultural area Taipei,Taiwan

[ ROYAL ELASTIC FREE ART ]

Taipei artist village Taipei,Taiwan

[ wines、sex and spring ]

Sin Pin Pier-Absolutely Art Space Kaohsiung,Taiwan

[ White space --- Returns to the primary the condition ]

Art Site of Chiayi Railway Warehouse Chiayi,Taiwan

[ Wrong viewpoint ]

Chang Jung Christian University Tainan,Taiwan

Subsidy

2008 Acquisition the first session Taipei National University of the Arts

《 New York studies away from home the plan》

Future O

死亡中的湖

死亡中的湖 In death lake

錄像裝置 video installation

4' 52"

2009

這件作品直接關係的是關於一個觀看的現場,我挑選了展場中一處久未發生變動的----一個擺置美術系使用過的大型石膏像的臨時倉庫;做為想像的最初模型,使這些原就存在現場的雕像文件化。這個擺置石膏像的地方位於北藝大地下美術館中一處不算小的角落,空間尺寸大約435cm x 245cm x642cm,據說這些雕像是美術系早期由法國羅浮宮訂購來給學生做課堂繪畫操演使用的,而近來或許因種種學院中課程的更動而漸漸變的不被需要,時間久了就被擱置在這個地方;牆的另一面就是學生們平時展出作品的地方,石膏像構成的區域與展場中其他不斷更動的作品空間彷彿成了兩個不同密度與壓力的空間一般,於是從「水」的空間感開始,我把它想像成一個湖,而湖面的形成是因為一些與展場毫無關係的事件所造成,這些久未被使用的物件在此成為了一個不被需要的過剩存在;厚厚的灰塵與擺置的位置使它看起來像湖底的沉船遺蹟一樣古老。

我在此擬作了一個短篇的文本,故事大致是關於記憶中的一場大雨與空間如何形成了一座我們在現場看不到的湖面,而之所以看不到是因為空間原有的條件使然,似乎只能藉由空氣中的氣味或是爬上至某個高度才可清楚窺見湖面全貌,而上述卻又是一個現場的不可為,於是只能憑藉著影像與虛擬文本的共構去想像這看似不可能在現場發生的事情。影像中我以一個潛水探勘的角色潛入,像是在搜索什麼似的於空間內(湖底)穿梭,希望藉由影像模擬出湖底勘查的一些特徵,想像能夠使我們對於身邊週遭的空間得以進入一個更為開放感知與專心面對的狀態。

穿越者之屋

穿越者之屋 Pass-through structure

錄像裝置 video installation

6' 12"

2009

這個被我當作屋子看待的洞,就像是時間之流的沉澱物。

在我們可見的實體世界當中;事物或空間總是由一個建構的動作所展開的(人為或非人為),而我的創作中總習慣於在每一個已被構建好的空間中尋找缺口,那些缺口或許是由種種自然現象所堆疊而成,是種迎向毀壞傾倒的過程性必然;卻也同時是我得以開展想像與創作萌芽的角落。

偶然在淡水線竹圍捷運站旁,我發現了一個似乎不屬於任何一處的空間----- 一個長期積水的涵洞。四周總是熙來攘往、不斷有人車經過,其他並沒有什麼特別之處;我將此處看成一間屋子,只是沒有門,或說它是空心的,容納各種生活、或往返於此的人,但同在一個屋簷下的時間也僅止於短暫的經過,幾乎可說是沒有任何可辨識的關係,唯一的關係應該就是同時經過這屋子下所結構出來的一種抽象巧合而已。而這裡也像是都市中的遺忘之所,可能只被短暫穿越的人所閱讀,原本僅存的機能性,也漸被積水與排水溝滲漏所吞沒,彷如不相干似的;在鄰近的喧囂之外獨自做為支撐此處繁榮的硬體,卻寧靜的無涉於其他。

起初令我勾勒想像形貌的,是只在一些因為車身過高非通過不可的車輛要通過時,才會被使用及穿越的積水的涵洞。基於這涵洞週遭場域的大量被使用與流動性,發現了此處對比於其他區域的漠然存在;說起來也不是什麼大不了的理由,但我確實發覺了,除了積水的涵洞外,其他鄰近的空間,像是馬路、捷運軌道、休閒的腳踏車及行人穿越道、乃至於一旁長期排放污水流通的大排水溝,總是在日子當中,被這裡的生物活動經過、穿越,而這個積水的涵洞則不屬於此間的任何一處;或與其他有所聯結,就像是一個獨立的世界一樣寧靜。她從來只是靜靜的在那,積著水。而我想藉著對此處的思考,用薄質化的影像粒子賦予這個空間位址一個狀態,在低度功能性以外的;一個近於「被想像」的存在狀態,對應於其總是被「穿越」、「經過」的空間意涵,或許可以藉由一個試圖涉水穿越涵洞牆面的身體而提升到某個非現實的被動狀態;在影片中,對於一個我們總是不太留意的地方,試圖表現某種:「在日常中,卻又於某個瞬間抽離日常的想像空間」;影片前段在於陳述這個空間存在的條件及狀態,中段開始意圖使原先非常現實感的影像產生脫離日常的錯位,而我認為有趣的是我們卻不因這個抽離而離開現實,反而因為這個抽離的動作而對日常的空間與事物有了一種更為專心的狀態。

Come to pass 大風景地

展出藝術家:鄭安齊、李孟杰、高雅婷、許旆誠、廖震平、溫鈞揚、方致評

2009/7/4-7/26

opening reception: 7/4 15:00

嘉義鐵道藝術村 四號倉庫(台灣 嘉義市北興街37-10號)

Come To Pass大風景地

敘事一:七條移動的軸線-交匯嘉義鐵道藝術村(軸線是構成的工具,沒有方向,是運動的力臂)

路的盡頭隱藏著感知的另一個秘密,未被察覺、發現或開啟,像百寶箱缺少的一個物件、擁有者未說完的話語、兒時童趣的探險,路的盡頭成了一串秘語構成的世界,總期待此容器裡能不斷上演著片斷的敘事、中突出現的插曲以及很多未完成的或未被記憶的空間與時間。

-我們都盼望某一天,背上已許久置放在房間角落那一個熟識的行囊,一個保留與製造個人世界的工具箱朝另一個地點出發,一個輾轉的過客、捻拾花朵的路人、嚮往浪蕩的旅人,於是旅途即將開始…

敘事二:空缺與在場的錯滯(遠離/返回)

一塊布幕白白的高掛在嘉義的上空,漂著帶著北風的溫合,鋪滿路的盡頭。

-(他)介入,走在天橋上錄影,記錄此地某人生活途中經過的步伐,(我)哼起一首漫慢長的廉的、半調子的歌,(你)回憶起高中時期的嘉義的記憶,(她)說她迷上這一個脫離城市不熟悉確熟識的氣氛,(我)則測量那一段將畫掛上的位置,(你)留在電話失聯的狀態中,(他)正在遠處著墨下一個畫面的身影…

一塊布幕,鋪在路過的街頭,延伸在藍色反光的天空、炙熱的柏油路面及微風偶而稀釋皮膚的溫度上。這一片從外地帶來的布幕,染上些許的氣氛;是一群人的耳語、在地面上停留的速度、走進商店與攤位的擁抱,錯步/錯滯在ㄧ個脫離出發點的方位,測量每一個接近身軀的距離。於是隨著時間與空間的轉換,這一片布幕似蜻蜓點水的姿態,在此地短憩後又朝一個地點擺盪,這一襲短憩的鋪散在地面的那一個頃刻,釋出一塊虛構的大風景地,它將被置入在ㄧ個月的展期中,讓此地的人在上茷步,甚因此停留在虛構/後設/想像/投射的大風景地中,七條軸線在大風景地中築構成形/型…

敘事三:到來:李孟杰、鄭安齊、高雅婷、許旆誠、廖震平、溫均揚、方致評

-7/4日嘉義鐵道村-Come To Pass大風景地-

________________________________________

詮釋 一。

它指向一個地方,一個被放置在未來的出處、過往的入口、當下的空缺,一種包覆在軀體周遭的薄膜,一個穿透空間與時間的中介,於是乎伴隨軀體的軌跡而顯現。它是一個填空與補償的漏洞存在於身軀,以緩慢的速度構成,與細膩的感知接觸,是過程,是壓縮。當軀體成為時間與空間的中介時,它儼然是一座臨時存在的舞台或小型建築,停留/休憩在某個現實的地點。它是現實場景中的裂縫,遍及各處但也經常被遺忘或滯留,像都市邊緣廢棄的廠房、建築與道路旁的畸零地、丟棄家具的最佳場所,一切掩埋生命的終點,一座存留於現實場景的無名墳塚,黃褐色的土丘,艷綠雜草寄生的肥沃地。

詮釋二。

它可能是一片巨大的風景,脫離人群,寂靜,以熟成的速度自然醞釀,包容著從外部闖入的喧鬧、沸騰的活力、悲痛的人生經歷與哀傷的愛情故事,它成為人們在現實中回歸母體的異地,一座自然的子官,試管與培養皿。可能的巨大風景藉由發現與收集而成,但它只是不停的運作,沒有對象,沒有目標與終點,像藝術般一樣的存在。

詮釋三=。

它是一齣歷經一星期的搭建活動,搭建在嘉義鐵道村的周遭,以無形與無方向的方式排列組合,最後在嘉義鐵道村裡呈現這七條軸線,軸線成了描繪嘉義及嘉義鐵道村存在的方法。它是短暫的交集,是七位藝術家凝聚時間與空間的方式,認識嘉義的方法,但不會有固定的詮釋,不是定義嘉義的名詞。

(文:方致評)

時代破褲、口袋炸彈

羅 智 信 創 作 個 展

a solo show of LUO Jr-shin

09/6/20-7/5

opening reception:6/20 15:00

從攝影、立體雕塑、錄像藝術到影像裝置,羅智信使用多元的形式材料,展現出此展覽的豐富性與變化性。作品像是小說的各部細節,串連起一個整體和完整的理解和想像。這些作品大量使用現成物創作,例如:棉被、床墊、腰帶、牛仔褲、牙膏、照片、手套、布料。這幾件物品對藝術家來說皆有其特殊的意義,藝術家使用它們來表達出對於身體的想像、個人空間的延伸、夢與現實的模糊之境。對於藝術家來說,現成物件的使用和對於微觀世界的觀察其來有自,這些生活場景的片段都來自生活的細節與體悟。藝術家相信人的生活便建立在這些微小之物上,那些片刻的稍縱即逝或是靈光乍洩的剎那都自我形成了一個獨立的世界。那世界或許容易被忽略,但是它們的確存在並影響著我們的生活。而藝術家的工作,便是企圖捕捉並型塑那微小的世界,從個人的生活想像出發進行創作,表現出一般性的共通感受,進而使得觀者了解他的思維與創作觀。

秘密生活 : 奧村雄樹 x 江忠倫

展期 Exhibition / 2009.05.29~06.28

開幕 Reception / 2009.05.29, Fri. 五 19:00

藝術家導覽 Artist's Talk / 2009.5.30, Sat. 六 15:00

地點 Venue / 新苑藝術 Galerie Grand Siecle

台北市八德路三段12巷51弄17號1F

1F, NO.17, Alley 51, Lane 12, Sec. 3, Ba-de Rd., Taipei, Taiwan 10559

Tel 886-2-2578-5630 Fax 886-2-2578-8659

開放時間:Opening Hours 13:00-18:00 (周一公休 Closed on Monday)

日常生活總是被忽略的,既不顯眼也不突出。在這種習以為常的生活作息之中,如果被一種陌生所干擾與破壞時,會發生什麼事?如果對於「新穎的震撼」(shock of the new)動搖了日常生活的核心,我們對於日常生活的熟悉感與認知感,又將如何呢? 在<秘密生活>一展中,善於延伸日常經驗的奧村雄樹(日)與善於與生活物件合體的的江忠倫(台)將提出上述問題來挑戰觀眾。

────────────────────────────

奧村雄樹:日常感知的召魂師

奧村雄樹,1978年生於日本,有豐富的國外駐村經驗,並於2007年來台參與台北國際藝術村駐村三個月,也曾以在紐約駐村期間的作品<鏡像>(2007)參加2008年第六屆城市行動藝術節。作品關注於身體的感知以及我們腦中對這世界的邏輯感知之間的差異,其中帶有濃厚的在地風格。首次於台灣畫廊展出的他,特別以他的「台灣經驗」製作了三件新作在新苑展出。

經常往返於東京—台北之間的他,對於穿梭於大街小巷中的摩托車車潮感到非常驚訝。有一次在路上,他透過摩托車後照鏡不小心對上了一位機車騎士的眼神。那種與陌生人四目交接的感覺非常詭異,他很好奇到底看到的是不是機車騎士的臉,還是另一個居住在鏡子世界裡的人。於是這種怪異的錯覺先是表現在<我在台北騎摩托車>(Me riding motorcycles in Taipei)(2009),看似平凡無奇的街頭一景,觀眾很可能就這樣一瞥而過,然而在一瞥的瞬間,驚覺每一台摩托車後照鏡裡出現的都是同樣的面孔,也許那就是住在鏡子裡的小人吧。另一件延伸的錄像作品<在台北和林口騎機車的人>( People riding motorcycles in Taipei and Linkou)(2009),藝術家企圖讓觀眾嘗試看看那種與陌生人透過中介物(鏡子)而眼神相對的錯覺。

<我在林口吃霧>(Me eating fog in Linkou)(2009)靈感則是來自於在台灣的居住經驗。每次奧村來台灣,主要都是住在台北近郊多霧的林口台地。在霧氣縈繞的18樓,讓他想到了日本神話中住在高山裡依靠吃雲霧維生的妖怪。藉由錄影技術,奧村反轉了吞雲吐霧的鏡頭成為住在高樓大廈中的現代吃雲妖怪。

────────────────────────────

江忠倫:低限趣味的生產者

目前仍就讀於台南藝術大學造形藝術研究所的江忠倫,甫以

帶著

另一件實現科幻情節的<夜行四號機>,江忠倫擬造了五次元的神秘空間「斯巴法爾」,由九位承載不同性格的形者互相牽辦拉扯著,維持著斯巴法爾的完整狀態。對藝術家來說「斯巴法爾」宛若自我內心狀態,他以傀儡師的姿態創造九位角色,擷取自身的性格來賦予他們靈魂。第一波登場的<夜行四號機>象徵夜狂,黑暗中爆走般不斷舞動著姿體,手持雙燈斬切著普世夜空,直到燈光熄滅消逝在黑暗中。藝術家披戴著由日常物件扮裝呈現夜行四號機的形象,釋放每到夜晚即進入一種極喜狀態的原我。

從平凡中創造奇異(making strange)

對於奧村雄樹來說,錄像成為他創造另一種身體感知,啟發我們身體的真實模樣的工具,藉由錄影媒材的特質來扭曲現實,真實發生的事件或是某地真實居住的民眾成了他的創作材料,作品則是兩者之間互動的交集。而在江忠倫的作品中,錄像倒像是他與日常物件合體的偵測器,忠實地表達他的經驗畫面,更進一步的對應到大世界裡的消費影像。

儘管兩人在媒材應用的概念上不盡相同,但卻不約而同地以日常生活經驗為出發,將身體介入於生活之中的片段具體化又輕盈幽默地呈現於作品之中,施展在日常生活中尋找奇特之處的「奇異化」能力。如同俄羅斯形式主義倡導者什克洛夫斯基(Viktor Shklovsky)所提出的反常化的概念,藝術家在索然無味的生活中企圖更新人們對世界感受的方法,擺脫感受上的慣常性,以驚奇的眼光和詩意的感覺去看待事物。

加油站

或許是過年在家。 在爆忙的一學期後,突然有了閒散的感覺,所以終於可以描述些感觸。

大年初五的下午,幾個久未碰面的朋友因為小鳥從日本回來的關係又聚在一起聊天,距離上一次聚會也將近一年了,上一次是為了替她餞行,而這一次也是。

也不是說有什麼特別需要說的,只是留學生小鳥聊著聊著就談到了他在日本讀書的近況,聽起來算是一種努力在生活中掙扎的故事,大致上是因為異地與距離的關係,有很多事情變的無法與家裡同步分擔,又很擔心自己成為家人的負擔,說起來是一種心理上隱形的壓力吧,聽他說著說著大家或多或少也在自己身上開始有了同感,就像每一件可以指回自己身上(生活與創作之間產生壓力的種種事情),或許我們這些在各自崗位上做自己事情的人看起來有些當局者迷,也無法很清晰的突然脫離自己與對方相似的位置給予對方多具體聰明的意見,但在茶桌上的各人依然努力的想給予對方肯定與解套,純粹出於老朋友的善意肯定。

很高興在不太冷的今天與幾個老朋友,有一場為彼此加油的聚會,我們總是習慣拿著生活與現實的空罐到對方眼前,請彼此為我們加滿整整一桶,再繼續上路。

大年初五的下午,幾個久未碰面的朋友因為小鳥從日本回來的關係又聚在一起聊天,距離上一次聚會也將近一年了,上一次是為了替她餞行,而這一次也是。

也不是說有什麼特別需要說的,只是留學生小鳥聊著聊著就談到了他在日本讀書的近況,聽起來算是一種努力在生活中掙扎的故事,大致上是因為異地與距離的關係,有很多事情變的無法與家裡同步分擔,又很擔心自己成為家人的負擔,說起來是一種心理上隱形的壓力吧,聽他說著說著大家或多或少也在自己身上開始有了同感,就像每一件可以指回自己身上(生活與創作之間產生壓力的種種事情),或許我們這些在各自崗位上做自己事情的人看起來有些當局者迷,也無法很清晰的突然脫離自己與對方相似的位置給予對方多具體聰明的意見,但在茶桌上的各人依然努力的想給予對方肯定與解套,純粹出於老朋友的善意肯定。

很高興在不太冷的今天與幾個老朋友,有一場為彼此加油的聚會,我們總是習慣拿著生活與現實的空罐到對方眼前,請彼此為我們加滿整整一桶,再繼續上路。

天亮的方式

偶然一晚看見了落地窗外懸掛在休閒住宅上空的月亮,看著看著即如此這般的對眼前的景象產生某種回溯,回溯那些存在於經驗中的、觀看月亮的影像。她高掛於樓景的空中;一切是這麼的理所當然,純粹來自於一種直觀的「看」,但我思考著,每一個瞬間是如何決定其給予觀者的感動?在怎樣的情況下感動可能被移置或改變?或其實就只是某種個人式莫名的慣性投射? 我試著將那個可能在瞬時出現(每次看見月亮的時刻)的感動,以控制圖樣現身的方式「量化」這些片刻,在同一層影像當中反覆讓那無以名狀,卻觸及到主體的感性時刻不斷出現。

我試著將我近來的遲鈍感在時間上做一個切份,選取一日當中天將亮的那兩三個小時進行拍攝,藉著凝視一段明顯的時間流動(由黑夜到白天),讓視線從可見的變化當中建構自身的時間感以變得清晰。因此,我試著將一段時間鎖住,以經驗中的意向作為基底,使這風景的顯影更為堅固,使記憶中的、尚可見的那些日夢化為物質的顆粒,懸浮於反射的水面之上。

天亮的方式 Dawn's way

水、錄像 water、video

2' 06"

2008

訂閱:

意見 (Atom)